丂棫嶳偺榌偐傜丂2018-2019

嶳棦偺曢傜偟偼嶳嵷傗栰惗摦暔側偳捈愙偺嶳偺宐傒偲戝偒偔娭傢傝側偑傜懕偄偰偒傑偟偨丅

崱偼彮側偔側傝傑偟偨偑丄嶳偱妉傟偨摦暔偺夝懱側偳傕擔忢偺拞偺晽宨偱偟偨丅

偙偺僐乕僫乕偱偼庪椔偱曔妉偟偨摦暔偺夝懱応柺側偳偑弌偰偒傑偡丅

嶳棦偺曢傜偟傗暥壔偺堦柺傪姶偠偰偄偨偩偗傟偽偲峫偊丄偦偺傑傑偍揱偊偟偰偄傑偡丅

尰戙偵偍偗傞庪椔偲偄偆峴堊傗摦暔偲偺娭傢傝曽偵偮偒傑偟偰偼怓乆側峫偊曽偑偁傞偲巚偄傑偡偑丄偳偆偐偛棟夝偺忋丄偛棗偄偨偩偗傟偽岾偄偱偡丅

| 6寧3擔 5寧24擔偐傜25擔偵偐偗偰丄彫壆偺條巕傪尒偵峴偭偰偒傑偟偨丅 彫壆偺偁傞戜抧偺愊愥検偼丄愥曵偺僨僽儕偑偨傑偭偰偄傞偨傔偐丄嶐擭傛傝傕1儊乕僩儖掱懡傔偱偡丅 岾偄彫壆偼搢夡偡傞偙偲側偔丄戝偒側愥偺埑椡偵懴偊偰偄傑偟偨丅 崱夞偼擇擔偲傕傛偔惏傟丄婥帩偪偺椙偄嶳峴偵傕側傝傑偟偨丅 徯夘偝傟傞偙偲偺彮側偄偙偺帪婜偺偙偺儖乕僩偺條巕傪丄幨恀偱偛棗偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅 偙偺帪婜掱偺検偱偼偁傝傑偣傫偑丄偙傟偐傜愭丄壞偺慜敿偼愥傕朙晉偵巆傝丄乽娾偲愥偺揳摪乿偺暤埻婥傪嵟傕姶偠傜傟傞帪婜偱偡丅 偤傂櫅妜傊丄恀嵒戲儘僢僕傊偍弌偱壓偝偄両丅 |

|

| 傒偔傝偑抮偱偼棆捁偑弌寎偊偰偔傟傑偟偨丅 |

|

| 棆捁戲偺搊傝傕傑偩堦柺愥偱暍傢傟偰偄傑偡丅 |

|

| 尒壓傠偡幒摪暯傕恀偭敀丅 |

|

| 暿嶳忔墇傪墇偊丄嶰揷暯偐傜櫅妜傪嬄偓傑偡丅 |

|

| 櫅戲彫壆傪夁偓丄櫅妜傪嬄偖妏搙傕媫偵側偭偰偒傑偟偨丅 |

|

| 櫅戲忋晹偺峀偄愥偺扟傪壓傝傑偡丅 栚偺慜偵偼尮師榊旜崻丄敧偮曯偺娾暻偑偦傃偊丄帇奅傪埑偡傞敆椡偱偡丅 |

|

| 娫傕側偔挿師榊扟弌崌丅 愥偺幙傕埨掕偟偰偍傝丄壓傝偼偁偭偲偄偆娫偱偡丅 |

|

| 擔傕孹偄偰偒傑偟偨丅 |

|

| 娫傕側偔彫壆摓拝両丅 拞墰偺彫崅偄戜抧偑恀嵒戲儘僢僕乮偑杽傑偭偰偄傞応強乯偱偡丅 |

|

| 愥曵憑嶕梡偺僝儞僨偱彫壆偺擖岥埵抲傪悇掕丄帋孈峚傪孈傝側偑傜擖岥傪扵偟傑偡丅 GPS側傫偧偵偼棅傝傑偣傫丅栰惗偺姩偁傞偺傒乮徫乯丅 |

|

| 價儞僑両 |

|

| 偝傜偵孈傝壓偘偰偄偒傑偡丅 抧昞傑偱栺俁儊乕僩儖敿傎偳偁傝傑偟偨丅 曐岇梡偺斅傪奜偟丄7偐寧傇傝偵嬻婥傪捠偟傑偡丅 |

|

| 戝偒側愥偺埑椡傗愥曵偵懴偊偰丄帩偪偙偨偊偰偔傟偰偄傑偟偨丅 |

|

| 愥偺忋偱僥儞僩傪挘傝丄侾攽丅 扟娫偱偡偑嬻偼峀偔奐偗丄宨怓偼梇戝偱偡丅 |

|

| 彫壆偺搶懁丄櫅戲壓棳曽岦傕傑偩愥偱杽傑偭偰偄傑偡丅 |

|

| 偟偐偟偁偪傜偙偪傜偱戲偺棳傟偑婄傪弌偟丄嶳偺弔傪崘偘偰偄傑偡丅 |

|

|

| 愳娸偺戜抧偱偼儈僱僓僋儔偑壴傪晅偗偰偄傑偟偨丅 枅擭偱偡偑丄偙偺帪婜偑嵟屻偺壴尒偱偡(徫)丅 |

|

| 櫅妜傕挿偄愥偺婫愡傪傛偆傗偔廔偊丄夎悂偒偺帪婜傪寎偊偰偄傑偡丅 |

|

| 嶰偺戲弌崌丅 峀偄愥偺扟偵俆寧偺嫮偄 擔嵎偟偑崀傝拲偓傑偡丅 |

|

| 嶰偺戲丅 惙戝側僽儘僢僋愥曵偑弌偰偄傑偟偨丅 |

|

| 嶰偺戲弌崌偵偰丅 |

|

| 嶐擔孈偭偨擖岥傪杽傔栠偟丄彫壆傪屻偵偟傑偡丅 偙傟偐傜暿嶳忔墇傑偱昗崅嵎1,000儊乕僩儖偺搊傝偱偡丅 |

|

| 恀嵒戲 |

|

| 暿嶳戲 |

|

| 僫儉偺戧晅嬤丅 |

|

| 僫儉偺戧偼夁嫀偵壗審傕摜傒敳偒揮棊帠屘偑婲偙偭偰偄傑偡丅 崱夞偼愥偺忋傪敳偗傜傟傑偟偨偑丄偡偱偵嵍娸塃娸椉懁偵僋儔僢僋偑尒傜傟丄 崱屻梫拲堄偱偡丅 |

|

| 挿師榊扟丅 傛偔抦傜傟偰偄傞傛偆偵丄嬤戙搊嶳偵偍偗傞櫅妜偺弶搊捀儖乕僩偱偡丅 偙偺帪婜偼愥偺敀偝傕偁偭偰偐丄扟偺暤埻婥傕柧傞偄偱偡偹丅 |

|

| 挿師榊弌崌晅嬤傪搊傞丅 |

|

| 暯憼扟丅 塃忋偵杮曯捀忋晅嬤傕尒偊傑偡丅 |

|

| 敧偮曯傪屻傠偵丄暯憼扟弌崌晅嬤偺搊崅丅 |

|

| 櫅戲忋晹偼奐偗偨婥帩偪椙偄扟偱偡丅 偨偩丄弸偄両 愥偺墯柺嬀偺拞偵偄傞傛偆偵丄巐曽敧曽偐傜懢梲岝偺斀幩傪庴偗傑偡丅 |

|

| 愥宬忋傪塉悈偑棳傟偨愓偱偟傚偆偐丅 儖儞僛偵媗傑偭偨愥偵廲峚偑偮偄偰偄傑偡丅 |

|

| 傛偆傗偔嶰揷暯丄尮摢晹傑偱搊偭偰偒傑偟偨丅 偙傟偐傜屻偼旀傟偡偓偰幨恀偑偁傝傑偣傫(徫)丅 壓奅傑偱壓傞梊掕偑壥偨偣偢丄揤嬬暯嶳憫偝傫偱偍悽榖偵側傝傑偟偨丅 嵅攲尗曘偝傑丄偐偍傝偝傑丄僗僞僢僼偺奆條丄偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅 |

| 俆寧侾擔 僣僀僢僞乕偱傕偍揱偊偟偰偒傑偟偨偑丄傛偆傗偔嶳棦偵傕抶偄弔偑朘傟偰偄傑偡丅 廳暋偟傑偡偑丄嬱偗懌偱怳傝曉偭偰傒傑偟偨丅 埆揤岓偱梊掕傛傝侾擔抶偔側偭偨傕偺偺丄4寧侾俇擔偵偼棫嶳崟晹傾儖儁儞儖乕僩偑慡慄奐捠偟傑偟偨丅 壓奅偵偼弔偑朘傟偰偄傑偡偑丄嶳偺忋偼傑偩傑偩搤偺怓傪擹偔巆偟偰偄傑偡丅 |

| 4寧30擔 徧柤戧偼傑偩懡偔偺巆愥偵埻傑傟偰偄傑偡丅 夎悂偒傕巒傑偭偨偽偐傝丄儌僲僋儘乕儉偺晽宨偺拞偵彮偟偩偗扺偄怓嵤偑擖偭偰偒傑偟偨丅 愥夝偗偺悈傪廤傔偰悈検偼朙晉丄埆忛偺暻偵偼婔杮傕偺戧偑偐偐偭偰偄傑偡丅 摗嫶晅嬤傑偱壓傞偲壨尨偼堦柺偺朑墿怓丅 嶳偺弔偺嵟慜慄丄娫傕側偔怴椢偑幬柺傪嬱偗忋偑偭偰偄偒傑偡丅 |

|

|

|

| 4寧27擔 偙偺帪婜偲偟偰偼嫮偄姦婥偑擖傝丄嶳偼堦擔拞愥丄崅尨僶僗傕彍愥傪偟側偑傜偺塣峴偱偡丅 偙偺埆揤岓偱棆捁戲偱偼婥徾憳擄偑婲偒丄巆擮側偑傜巰朣帠屘偲側偭偰偟傑偄傑偟偨丅 姦婥偼巚偄偺傎偐嫮偔丄嶳偺忋偽偐傝偱偼側偔丄壓奅偱傕愥丄 棫嶳墂慜偱偼梩嶗偑愥傪旐傝丄帺戭偺僔僶僓僋儔偵傕敄偭偡傜愥偑愊傕傝傑偟偨丅 |

|

|

|

| 4寧23擔 幒摪傊偺崅尨僶僗偺幵憢偐傜丅栱懮儢尨乮忋乯丄櫅妜墦朷乮拞乯丄棫嶳庡椗慄乮壓乯丅 |

|

|

|

| 係寧20擔 夣惏偺幒摪丄娤岝媞偺懡偔偼奀奜偐傜偺曽偱偟偨丅 |

|

| 係寧侾俋擔 懡偔偺娤岝媞偱擌傢偆幒摪僞乕儈僫儖丅 |

|

| 係寧侾俉擔 嶳棦偵傕抶偄弔丅埌洶帥廤棊偱傕嶗偑枮奐丄夎悂偒偺怓偑惵嬻偵椙偔塮偊傑偡丅 |

|

|

|

| 係寧侾俁擔 棫嶳挰暯栰晹偐傜丅嶗偺僺儞僋偲庒憪丄巆愥丄惵嬻丒丒丒丄弔怓偺旤偟偄僐儞僩儔僗僩. |

|

| 4寧6擔 棫嶳挰偺暯栰晹偱偼戝暘嶗偺奐壴偑恑傫偱偒傑偟偨丅 栘偵傛偭偰偽傜偮偒偼偁傝傑偡偑丄慡懱偱偼嶰暘嶇偒傎偳偱偟傚偆偐丅 揷傫傏傕偁偪偙偪偱揷怉偊偺弨旛偑巒傑偭偰偄傞傛偆偱偡丅 埌洶帥偱偼嶗偼傑偩錛乮幨恀壓乯丄弔偼偡偖偦偙偱偡偑丄壓偐傜忋偑偭偰偔傞偺傪傕偆彮偟懸偮偙偲偵側傝偦偆偱偡丅 |

|

|

|

| 4寧2擔 嶐擔偐傜愥偑崀傝懕偒丄20僙儞僠嬤偔愊傕傝傑偟偨丅 埌洶帥廤棊撪傕搤宨怓偵媡栠傝丄揷傫傏僄儕傾偼堦柺偺愥尨偱偡丅 嶳偲壓奅偺嫬栚偺廤棊丄偙偺帪婜偱傕帪乆搤偑嶳偐傜壓傝偰偒傑偡丅 |

|

|

|

| 3寧26擔 愊愥挷嵏偺巇帠偱幒摪偵峴偭偰偒傑偟偨丅 廃曈偺嶳乆傕娷傔偰愊愥検偼偢偄傇傫彮側偄傛偆偱偡偑丄捈慜傑偱崀愥偑偁傝丄怴愥偵暍傢傟偨旤偟偄挱傔偺拞偱嶌嬈傪偡傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅 嶳偺忋偼傑偩搤偺尩偟偝傪巆偟偨傑傑偱偡偑丄壓嶳偟偨怣廈懁嶳榌偼弔偺嬻婥偵曪傑傟丄弸偄偔傜偄偺梲婥偱偡丅 |

|

| 恀嵒妜偐傜梇嶳偺椗慄傕恀偭敀 |

|

| 幒摪暯偺峀偄愥尨偺岦偙偆偵偼戝擔楢嶳 |

|

| 櫅屼慜偐傜恀嵒妜丅椗慄晅嬤偼椺擭傛傝僴僀儅僣偺業弌偑懡偄傛偆偵尒偊傑偡丅 |

|

| 屻棫嶳楢曯 |

|

| 崟晹暯偐傜崟晹尮棳偺嶳乆 |

|

| 婣傝摴丄愥夝偗偺棳傟偺岦偙偆偵敀攏嶰嶳傪朷傓 |

| 3寧19擔 偛嬤強偐傜屆偄僗僉乕斅偲僗僩僢僋傪捀偒傑偟偨丅 嵍偼屆偄僝儞儊儖僗僉乕丄拞墰偼崌斅偺愭抂撍婲晅偒偺傕偺丄塃偺僗僩僢僋偼娵抾惢偱偡丅 偳偪傜傕妸憱柺偵僔乕儖偑堚偭偰偍傝丄嬥嬶偼僼傿僢僩僼僃儖僩偱偡丅 屆偔偐傜嶳偲娭傢傝丄嬤戙搊嶳偺敪揥偵怺偔娭傢偭偨僈僀僪傪懡偔攜弌偟偨埌洶帥偱偼丄屆偄婱廳側嶳摴嬶傪栚偵偡傞婡夛偑懡偔偁傝傑偡丅 埌洶帥偺僗僉乕偼丄櫅妜暯憼扟偵柤傪巆偡嵅攲暯憼偵傛偭偰戝惓婜偵揱偊傜傟偨偲暦偄偰偄傑偡丅 偦偺屻惙傫偵梡偄傜傟傞傛偆偵側偭偨傛偆偱丄徍榓弶婜偵偼棫嶳偺椗慄偱廵偲僗僉乕傪扴偄偩椔巘偺幨恀傕堚偭偰偄傑偡丅 儗儖僸彮嵅偑1911擭偵擔杮偵弶傔偰杮奿揑側僗僉乕傪揱偊偰偐傜20擭掱偺崰偱偡丅 尰戙偺埌洶帥偺椔巘傕丄搤応偼椔偵僗僉乕傪巊偄傑偡丅 僗僉乕偺壓庤偔偦側巹偵偲偭偰偼僇儞僕僉傎偳彫夞傝偼棙偒傑偣傫偑丄傗偼傝怺愥偺拞偱偺婡摦椡偼寘堘偄偱偡丅 僼傿僢僩僼僃儖僩嬥嬶傕堦晹傑偩尰栶丄僪僇愥偺帪偵偪傚偭偲壠偺棤傑偱丒丒丒偲偄偆帪傕挿孋偵僗僉乕乮僔乕儖偼揬傝偭傁側偟乯傪傂偭偐偗偰峴偗傞偺偱偲偰傕曋棙偱偡乮幨恀壓乯丅 |

|

|

| 3寧18擔 梉曽丄埌洶帥塛摪愓偐傜偺挱傔丅 塛摪婎抎偺岦偙偆丄傑偩恀偭敀側棫嶳偺忋偵枮寧慜偺戝偒側寧偑偐偐偭偰偄傑偟偨丅 |

|

| 3寧17擔 帺戭偺廃傝偱偼愥偑梈偗偨偲偙傠偐傜夎悂偒偑巒傑偭偰偄傑偡丅 掅壏偲愥偺埑椡偐傜夝曻偝傟傞婌傃偼怉暔傕変乆愥崙偺恖娫傕摨偠偱偟傚偆丅 嶳敡偑敀偐傜拑傊丄偦偟偰朑墿傊偲怓傪曄偊偰偄偔條巕偼丄柦偑慼偭偰偄偔偺傪尒傞傛偆偱枅擭怱摦偐偝傟傞挱傔偱偡丅 |

|

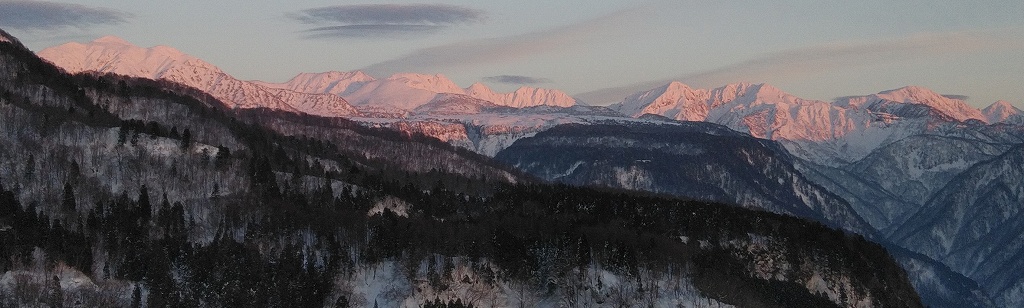

| 3寧16擔 巇帠婣傝偺棫嶳戝嫶偺忋偐傜偱偡丅 壓棳傪尒壓傠偣偽梉嬻偺怓傪塮偟偨忢婅帥愳偺棳傟丄怳傝曉偭偰尒忋偘傟偽梉擔偵愼傑偭偨戝擔妜偑旤偟偄巔傪尒偣偰偄傑偟偨丅 |

|

|

| 3寧15擔 嶐擔偲偼懪偭偰曄傢傝丄崱擔偼椙偔惏傟偰抔偐偄擔偵側傝傑偟偨丅 嶐擔傑偱偺愥傕偳傫偳傫梈偗偰偁偭偲偄偆娫偵徚偊偰偄偭偰偄傑偡丅 帺戭嬤偔偺嶳偺幬柺偱僇儌僔僇偑塧傪怘傋偰偄傑偟偨丅 抔搤丄彮愥偩偭偨偲偼偄偊丄尩偟偄婫愡偑夁偓丄愥夝偗偺婫愡傪寎偊偰傎偭偲偟偰偄傞偙偲偱偟傚偆丅 |

|

| 3寧14擔 愥偱偡丅 寢峔愊傕偭偰傑偡丅 傗偼傝傑偩3寧丄傑偩傑偩搤僞僀儎傕岎姺偱偒傑偣傫丅 |

|

|

| 3寧10擔 3寧1擔偐傜偼導撪偺懡偔偺壨愳偱宬棳掁傝偑夝嬛偵側傝傑偟偨丅 側偐側偐帪娫傪嶌傟偢愳偵棫偰偢偵偄傑偟偨偑傛偆傗偔嶐擔崱婫弶掁峴丄1帪娫傎偳娖傪怳傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅 娾嫑偑1旜偩偗偱偟偨偑丄32僙儞僠偺椙僒僀僘丄傑偢傑偢偺偡傋傝弌偟偱偡丅 悈壏傕掅偔丄嫑偺妶惈偼傑偩偁傑傝崅偔偁傝傑偣傫丅 巹偼栄珀掁傝拞怱乮庡偵僼儔僀乮惣梞幃栄珀乯丄帪乆僥儞僇儔乮榓幃栄珀乯乯偱偡偑丄偙偺帪婜偺嬤応偺愳偱偼悈柺偵晜偐偣傞栄珀偵偼嫑偑偁傑傝斀墳偟傑偣傫丅 寉夣偱偼側偄偺偱偡偑丄悗傪偐傑偣偨傝丄墧慄傪姫偒崬傫偩栄珀傪巊偆怺傔偺悈柺壓偺掁傝偵側偭偰偄傑偡丅 |

|

| 3寧9擔 枅擭3寧9擔偼埌洶帥偺梇嶳恄幮偱嶳偺恄偺偍嵳傝偑幏傝峴傢傟傑偡丅 枹柧偐傜廤棊傗巵巕偺戙昞丄変乆嶳彫壆娭學幰傪偼偠傔埌洶帥廃曈偱嶳偵娭傢傞恖払偑廤傑傝丄崱僔乕僘儞偺嶳偺埨慡傗朙偐側嶳偺宐傒偑偁傞偙偲傪婅偄丄嶳偺恄偵婩傝傪曺偘傑偟偨丅 椻偊崬傫偱偲偰傕姦偄挬偵側傝傑偟偨偑丄尒帠側夣惏丄埌洶帥廤棊偐傜尒忋偘傞棫嶳楢曯傕恀偭敀側旤偟偄巔傪尒偣偰偔傟傑偟偨丅 崱僔乕僘儞偺奆條偺嶳傕埨慡偱妝偟偔丄朙偐側傕偺偵側傝傑偡傛偆丄偍婩傝怽偟忋偘傑偡丅 |

|

|

|

|

|

| 3寧8擔 崱擔偼媣乆偵彮偟愊愥偑偁傝傑偟偨丅 嶳傕敀偝偑堦憌嵺棫偭偰偄傞傛偆偵姶偠傑偡丅 嶳彫壆摍傪懳徾偵偟偨塹惗傗徚杊偵偮偄偰偺島廗夛傕奐嵜偝傟傑偟偨丅 崱擭傕嶳偺僔乕僘儞偑嬤偯偄偰偒偨偙偲傪姶偠傑偡丅 |

|

|

|

| 2寧27擔 崱僔乕僘儞偼晉嶳導偼堎忢側彮愥丅 棫嶳崟晹傾儖儁儞儖乕僩偺擖岥丄棫嶳墂廃曈傕偛棗偺捠傝偺忬懺丄廃曈偺嶳偵傕愊愥偑偁傑傝偁傝傑偣傫丅 |

|

| 2寧24擔 偙偺搤偼惏傟偺擔偑偄偮傕傛傝傕懡偔側偭偰偄傑偡丅 崱擔偺梉曽傕帺戭偐傜尒偊傞墇拞戲妜曽柺偑偒傟偄偵愼傑偭偰偄傑偟偨丅 |

|

| 2寧22擔 棫嶳丒櫅妜曽柺憳擄懳嶔嫤媍夛偺孭楙偱偡丅 晉嶳導寈嶳妜寈旛戉偺戉堳偺曽乆偺巜摫傕庴偗側偑傜丄愊愥婜偺媬彆妶摦側偳偵偮偄偰妛傃傑偟偨丅 |

|

|

| 2寧20擔 杒傾儖僾僗嶳彫壆嫤夛偺憤夛偵嶲壛偟偰偒傑偟偨丅 嶳彫壆偱摥偔偙偲傪婓朷偡傞恖偺尭彮丄桝憲旓側偳偺抣忋偑傝側偳丄懡偔偺壽戣偑採帵偝傟傑偟偨丅 彮巕崅楊壔傗摥偒曽偺曄壔偲偄偭偨堦斒幮夛偱偺曄壔偵壛偊丄嶳偺悽奅偱傕搊嶳恖岥偺尭彮丄搊嶳僗僞僀儖偺懡條壔丄奜崙恖搊嶳幰偺憹壛偲偄偭偨戝偒側曄壔偺帪婜傪寎偊丄嶳彫壆傕戝偒側揮婡傪寎偊偰偄傞傛偆偵姶偠傑偡丅 嶳傪偳偆搊傞偺偐丄嶳偵側偤搊傞偺偐丄嶳搊傝偲偼壗側偺偐丄変乆嶳彫壆偩偗偱側偔丄嶳偵娭傢傞儊僨傿傾丄梡嬶儊乕僇乕傗斕攧揦丄偦偟偰搊嶳幰帺恎傪娷傔偨搊嶳奅慡懱偱栤偄捈偡揮婡偱傕偁傞偲巚偄傑偡丅 変乆傕尨揰偵棫偪娨傝丄枹棃傪憐憸偟側偑傜嶳彫壆偲偼壗偐丄偲偄偆栤偄偐偗傪懕偗偰偄偒偨偄偲峫偊偰偄傑偡丅 |

|

| 2寧17擔 巹偑妛惗帪戙偵嵼愋偟偰偍傝傑偟偨壀嶳戝妛嶳妜晹偺OB夛憤夛偵嶲壛偟偰偒傑偟偨丅 嶲壛偺曽乆偺暯嬒擭楊偑崅偔側偭偰偒傑偟偨偑丄僟僂儔僊儕嘪曯乮7618m丒1975擭乯丄僈僱僢僔儏丒僸儅乕儖嘦曯乮7150m丒1979擭乯丄僩儕僾儔丒僸僂儞僠儏儕乮6553m丒1986擭乯偺奺曯弶搊捀丄僈僢僔儍亅僽儖儉嘥曯惣椗偐傜弶搊捀乮8068m丒1990擭乯側偳偺婰榐傪嶌偭偰偙傜傟偨戝愭攜偱偡丅 偨偩巹偑擖晹偟偨崰偵偼偢偄傇傫晹堳傕尭偭偰乮慡堳偱1寘戜慜敿偱偟偨丒丒丒乮徫乯乯妶摦偺儗儀儖傕側偐側偐忋偘傜傟偢丄尰嵼偱偼尰栶晹堳偑偄側偔側傝丄攑晹偲側偭偰偟傑偄傑偟偨丅 慡偰偱偼側偄偲巚偄傑偡偑丄戝妛嶳妜晹偺悐戅傗攑晹偼慡崙揑偵傕懡偄偲暦偄偰偄傑偡丅 庒偄恖偨偪偺暔帠偺峫偊曽偺曄壔丄嶳偺妝偟傒曽偺懡條壔側偳懡偔偺尨場偑偁傞偐偲巚偄傑偡偑丄怴偟偄帪戙偺拞偱懚嵼堄媊傪帩偮廤抍偲偟偰嵞惗偟偰梸偟偄偲婅偭偰偄傑偡丅 |

|

| 2寧15擔 擔嵎偟偑弔傔偄偰偒偨偲巚偭偰偄偨偺偱偡偑丄崱挬偼偲偰傕椻偊崬傒傑偟偨丅 幵偺憢偵偼丄姦偄帪婜偵嶳彫壆偱尒傜傟傞傛偆側昘偺壺偑偱偒偰偄傑偟偨丅 |

|

| 2寧5擔 僲僂僒僊椔傪寭偹偰嬤応偺孎偺搤柊寠偺條巕傪尒偰偒傑偟偨丅 悢偐強傪尒偰曕偒傑偡偑丄偄偢傟傕孎偝傫偼擖偭偰偄傑偣傫偱偟偨丅 寠偺夋憸偑偁傝傑偣傫偑丄搤柊寠偵偮偄偰偼孼掜偱傕忣曬傪嫵偊側偄丄偲尵傢傟偰偍傝傑偡偺偱丒丒丒乮徫乯丅 搤柊寠偼寢峔婋側偄応強偵傕懡偄偺偱偡偑丄僋儔僀儈儞僌偺憰旛傗媄弍偑栶棫偪傑偡丅 巹偺媄弍偼傊側偪傚偙偱偡偑丄愄偺埌洶帥偺孎寕偪偺曽偨偪偼崱偺傛偆側曋棙側摴嬶偑側偄拞丄媄弍丄懱椡丄抦宐傪杹偄偰偢偭偲尩偟偄応強丄忦審偺拞偱孎傪捛偭偰偄傑偟偨丅 戝惓偐傜徍榓偵偐偗偰嬤戙搊嶳偵偍偗傞櫅妜偺奐戱婜傪僈僀僪偲偟偰儕乕僪偟丄偦偺屻傕撿嬌娤應傗憳擄媬彆偵妶桇偟偨嶳恖偵偼丄懡偔偺埌洶帥偺椔巘偑娷傑傟偰偄傑偟偨丅 尩偟偄椔応偱偺朙偐側宱尡偼椔巘偲偟偰偩偗偱偼側偔丄僩僢僾僋儔僀儅乕偲偟偰丄嬌姦抧偱偺僷僀僆僯傾偲偟偰傕懡偔偺桪傟偨恖嵽傪堢偰傞婎偵側偭偨偲巚偄傑偡丅丅 |

|

| 愥偺忋偵懕偔僲僂僒僊偺懌愓丅偳偙偵嫃傞傗傜丒丒丒丅 |

|

| 悪偺嫄栘偵偁傞搤柊寠丅姴偵偼捾偺愓偑巆偭偰偄傑偡偑丄孎偝傫偼偍傜偢丅 |

|

| 暿偺搤柊寠傊10儊乕僩儖掱寽悅壓崀丅 |

|

| 擔嵎偟傕壗偩偐弔傔偄偰偒傑偟偨丅 |

| 1寧30擔 彮偟偯偮偱偡偑丄嶳偵擖傞偙偲偺偱偒傞帪娫偑偲傟傞傛偆偵側傝傑偟偨丅 崱婫偼椔偵弌傞帪娫偑側偐側偐偲傟偢丄椻搥屔偵擏偼挋傑傜偢丄榚暊偵偽偐傝梋暘側擏偑挋傑偭偰偄傑偟偨偑丄彮偟偼夵慞偝傟偦偆偱偡(徫)丅 慺惏傜偟偄揤婥丄栘乆偺岦偙偆偺棫嶳楢曯傕惵嬻偵塮偊偰旤偟偄挱傔偱偡丅 抁帪娫偱偡偑僂僒僊椔傪峴偄丄岾偄妉暔偑偁傝傑偟偨丅 崱夞偼拑怓偺栄偺僲僂僒僊偱偡丅 僲僂僒僊偼愊愥婜偼搤栄偵側傝丄帹偺愭傪巆偟偰恀偭敀側巔偵側傝傑偡丅 偨偩丄嬤擭偼埌洶帥廃曈偱偼栚寕偟偨傝曔妉偟偨傝偡傞僲僂僒僊偺敿悢偐傜嶰暘偺堦掱偼愊愥婜偱傕壞栄偲摨偠拑怓偺傑傑偱偡丅 埲慜傕搤偱傕拑怓偄僲僂僒僊偑嫃偨偲暦偄偰偄傑偡偑丄戝暘拑怓棪偑崅偄傛偆偵巚偄傑偡丅 壏抔壔偱搤応偺抧柺偺業弌柺愊傗婜娫偑憹偊偰偄傞偙偲傕娭傢偭偰偄傞偺偱偟傚偆偐丅 婥偵側傞尰徾偱偡丅 梉曽傑偱嶳傪曕偒丄僺儞僋怓偵愼傑傞棫嶳楢曯傪挱傔側偑傜婣搑偵偮偒傑偟偨丅 |

|

|

|

| 1寧28擔 崱婫弶傔偰偺帺戭偺愥壓傠偟嶌嬈傪峴偄傑偟偨丅 壆崻愥偺検偑懡偔側偭偰偔傞偲丄崀愥偺懡偄擔偼揤堜棤偐傜椑傗寘丄拰偺鏰傓壒偑暦偙偊丄偩傫偩傫墻偑奐偐側偔側偭偰偒偨傝偟傑偡丅 崱夞偼愊愥検偼1儊乕僩儖掱偱偡偑丄廳偨偄愥偱偡丅 壓憌偺姠偺忋30僙儞僠掱偼妸傝傗偡偄僓儔儊愥偺憌丄崱擔偼婥壏傕崅偄偺偱側偍妸傝傗偡偔婥傪巊偄傑偡丅 孹幬偵増偭偰壆崻偐傜愥傪棳偟偰偄偔偺偼斾妑揑妝偱偡偑丄壆崻愥傪壓傠偡傛傝傕壓傠偟偰偐傜偑戝曄側嶌嬈丄愥偺悈暯堏摦偼旕忢側廳楯摥偱偡丅 壓傠偟偨愥偼偦偺傑傑偵偟偰偍偔偲梻擔偵偼僇僠僇僠偵掲傑偭偰庤嶌嬈偱偼張棟偑戝曄偱偡丅 壓傠偟偨傜偡偖偵丄擃傜偐偄偆偪偵塣傫偱峚偵棳偟偰偄偒傑偡丅 敿擔傎偳偱嶌嬈傪廔偊傑偟偨丅 |

|

|

|

| 1寧27擔 傛偆傗偔崱婫弶傔偰偺僲僂僒僊偑妉傟傑偟偨丅 尰戙偼帺摦幵偱僗乕僷乕儅乕働僢僩偵峴偗偽偄偮偱傕娙扨偵擏偑擖庤偱偒傞帪戙偱偡偑丄崑愥偵傛偭偰搤応偺岎捠偑惂尷偝傟丄擏偦偺傕偺傕婱廳偱偁偭偨帪戙丄僲僂僒僊偼搤偺嶳棦偺婱廳側偨傫傁偔尮偱偟偨丅 崱偱傕婱廳側搤偺枴妎丄愥偑愊傕偭偰偐傜偺巹偨偪偺庡梫側妉暔偺堦偮偱偡丅 暋悢偱捛偄弌偟栶偲寕偪庤偵暘偐傟偰峴偆峴偆姫偒庪傝丄扨撈偁傞偄偼彮悢偱嶳傪曕偒側偑傜僂僒僊傪尒偮偗偰寕偮擡傃椔側偳偑偁傝傑偡偑丄尟偟偄愥偺嶳傪曕偒夞傞僂僒僊椔偼僋儅椔偺椙偄僩儗乕僯儞僌偵側傞偲椔偺巘彔偐傜嫵傢偭偰偄傑偡丅 偙偺廃曈偵尷傜偢丄僲僂僒僊偼屻懌傪偔偔傝丄傇傜壓偘偰旂傪攳偖偺偑奺抧偱堦斒揑側傛偆偱偡丅 捠忢偼懌庱傪偔偔傝丄懌偺栄旂偼恎偵巆偟偨傑傑攳偄偱偄偒傑偡偑丄崱夞偼庤懌晅偒偺栄旂偺廀梫偑偁傝丄杮懱偺栄旂偵晅偗偰攳偄偱偄傑偡丅 僲僂僒僊偼帀朾偑傎偲傫偳偁傝傑偣傫丅 堷偒掲傑傝丄敪払偟偨屻懌偺嬝擏偵偼愥柺傪傕偺偡偛偄懍偝偱嬱偗敳偗傞僲僂僒僊偺椡嫮偝傪姶偠傑偡丅 |

|

|

| 1寧26擔 嶐擔偲偼懪偭偰曄傢傝丄戝愥偵側偭偰偄傑偡丅 傛偆傗偔偙偺帪婜傜偟偄偍揤婥偲晽宨偱偡丅 |

|

| 1寧25擔 崱擔偼墦棃偺偍媞條偑偁傝丄晉嶳抧曽揝摴愮奯墂傑偱偍寎偊偵忋偑傝傑偟偨丅 嶐擔偐傜敄偭偡傜怴愥傕愊傕傝傑偟偨偑丄揤岓偼惏傟偱偡丅 愥塤偵暵偞偝傟偨搤偺杒棨傜偟偄偍揤婥偱偼側偄偺偱偡偑丄旤偟偄嶳棦偺愥宨怓傪偛棗偄偨偩偔偙偲偑偱偒傑偟偨丅 |

|

| 1寧19擔 崱擔偼椙偔惏傟傑偟偨丅 棫嶳戝嫶偐傜偼戝擔妜偐傜棫嶳偵楢側傞椗慄偑偒傟偄偵尒偊偰偄傑偟偨丅 柧擔偐傜偼埆揤偺梊曬丄彮偟夦偟偄塤傕尒偊巒傔偰偄傑偡丅 憡曄傢傜偢愊愥検偼旕忢偵彮側偄忬懺偑懕偄偰偄傑偡丅 |

|

| 1寧13擔 崱擔偼埌洶帥廤棊偺怴擭夛偱偡丅 懡偔偺廧柉偺曽乆丄棃昽偺曽乆偲妝偟偄帪娫傪夁偛偡偙偲偑偱偒傑偟偨丅 |

|

| 1寧5擔 嶰偑擔傪夁偓丄梇嶳恄幮傕惷偗偝傪庢傝栠偟偰偄傑偡丅 |

|

| 2019擭1寧1擔 柧偗傑偟偰偍傔偱偲偆偛偞偄傑偡丅 杮擭傕偳偆偐傛傠偟偔偍婅偄怽偟忋偘傑偡丅 奆條偺崱擭偺嶳偑妝偟偔帠屘傕側偔丄巚偄弌怺偄傕偺偲側傝傑偡傛偆丄偍婩傝怽偟忋偘傑偡丅 崱擭偺偍惓寧偼揤岓傕傑偢傑偢丄掱傛偔愥傕愊傕偭偰丄埌洶帥偺梇嶳恄幮婩婅揳傕嶲攓偺曽乆偱擌傢偭偰偄傑偡丅 |

|

| 12寧29擔 梉曽偐傜媣乆偵弌椔偟傑偟偨丅 岾偄妉暔偑偁傝丄儅僈儌2塇傪曔妉丅 悢擔弉惉偝偣丄夝懱偟傑偡丅 崱婫偼傑偩弉惉曐娗応強偑枹惍旛丄傗傓側偔尙壓偵壓偘傑偡偑丄栭娫偼梫拲堄丄擏怘偺摦暔偑歬偓偮偗偰傗偭偰偒傑偡丅 愭擔偼偪傚偭偲栚傪棧偟偨寗偵僥儞偵儎儅僪儕偺曅懌傪搻傑傟傑偟偨丅 僥儞偺恎懱擻椡偼崅偔丄2奒偺尙壓側偳丄偙偙偼戝忎晇偲巚偭偰壓偘偰偍偄偰傕丄傢偢偐側儂乕儖僪丄僗僞儞僗傪巊偄丄梊憐奜偺宱楬偐傜峌寕傪巇妡偗丄忋庤偵妉暔傪帩偭偰峴偒傑偡丅 僥儞偺懠偵傕僀僞僠傗僉僣僱傕棃傑偡丅 崱夞傕偲傝偁偊偢栭偼壆撪偺姦偄応強偵曐娗偟傑偡丅 |

|

|

|

| 12寧28擔 埌洶帥偺梇嶳恄幮偱偼乽屼擭栞乿偲偟偰彫偝側偍栞傪丄柍昦懅嵭丄壠撪埨慡傪婅偭偰偍惓寧偵嶲攓偺曽偵偍攝傝偟偰偄傑偡丅 崱擔偼偦偺屼擭栞嶌傝偑峴傢傟傑偟偨丅 廤棊拞偐傜偨偔偝傫偺廧柉偺曽偑廤傑傝丄偵偓傗偐偵恑傔傜傟傑偟偨丅 |

|

|

| 12寧27擔 傛偆傗偔愥埻偄廔椆偱偡丅 |

|

| 12寧22擔 6嵨偺懅巕偼嵟嬤丄撿嬌娤應慏乽廆扟乿偵偼傑傝丄巻岺嶌偱柾宆傪嶌偭偰偄傑偡丅 徍榓31擭乮1956擭乯丄埌洶帥偐傜偼5恖偑戞1師撿嬌娤應戉偵嶲壛偟丄偙偺乽廆扟乿偱撿嬌傊岦偐偄傑偟偨丅 愥偵嫮偔丄尩偟偄娐嫬偱偺妶摦偵姷傟偨埌洶帥偺嶳抝偼徍榓婎抧偺愝塩側偳偵妶桇偟丄娤應偺惉岟偵戝偒偔峷專偟偰偄傑偡丅 |

|

| 12寧16擔 偛嬤強偐傜戝検偺攑嵽傪捀偒傑偟偨丅 恉偑懌傝側偐偭偨偺偱杮摉偵彆偐傝傑偟偨丅 偨偩丄愥偑愊傕傞傑偱偵媫偄偱張棟偑昁梫偱偡丅 |

|

| 12寧13擔 忢婅帥愳増偄偐傜尒忋偘傞棫嶳楢曯偱偡丅 暯抧偐傜堦婥偵洣棫偟丄愥傪捀偄偰楢側傞巔偼憡曄傢傜偢尒帠偱偡丅 幵偱弌偐偗丄暯栰晹偱尰嵼埵抲偑暘偐傜側偔側偭偰傕丄嶳偺宍傗曽妏傪尒傟偽偲傝偁偊偢嶳偺榌偺帺戭傊偼婣傟傑偡(徫)丅 |

|

| 12寧10擔 埌洶帥廃曈偵傕傛偆傗偔丄偲偄偆偐偲偆偲偆愥偑愊傕傝傑偟偨丅 |

|

| 12寧9擔 抦恖偐傜僀僲僔僔傪捀偒傑偟偨丅 乽擏乿偱偼側偔娵乆2摢偱偡(徫)丅 壓嶳屻朲偟偔丄傎偲傫偳椔偵弌傜傟偢偵偍傝傑偟偨偺偱桳擄偄捀偒暔偱偡丅 柧擔偐傜弴師夝懱嶌嬈偱偡丅 |

|

| 11寧29擔 幒摪偱偺巇帠偺嵟廔擔偱偟偨丅 椺擭傛傝傕彮側偄偱偡偑偦傟側傝偵愥傕晅偒丄搤嶳傜偟偔側偭偰偒傑偟偨丅 11寧偄偭傁偄偱傾儖儁儞儖乕僩傕塩嬈傪廔椆偟丄棫嶳偼挿偔尩偟偄搤偺婜娫偵擖傝傑偡丅 岤偄愥塤偵暍傢傟丄朿戝側検偺愥偵暵偞偝傟傞棫嶳偺搤丅 偄偐偵婡夿椡傪巊偭偰傕恖娫偺椡偱偼娙扨偵嬤偯偔偙偲傪嫋偝側偄尩偟偝偑偁傝傑偡丅 搤婫偺娤岝奐敪傕媍榑偝傟偰偄傑偡偑丄搤偺娫偩偗偱傕杮棃偺棫嶳偺巔偵栠傝丄恖偼弔偺朘傟傪懸偮偺偑憡墳偟偄偺偐傕偟傟傑偣傫丅 |

|

|

| 11寧25擔 傛偆傗偔僗僩乕僽梡偺恉偺弨旛偵偐偐傝傑偟偨丅 傕偭偲憗偔庢傝妡偐傜側偄偲偄偗側偄偺偱偡偑丄壓嶳屻偺僶僞僶僞偱抶偔側偭偰偟傑偄傑偟偨丅 変偑壠偼愥埻偄偺撪懁偵恉傪愊傒忋偘偰偄傞偺偱丄愊愥慜偵愥埻偄偑偱偒傞傛偆偵媫偑側偄偲偄偗傑偣傫丅 埌洶帥廃曈傕憗偄擭偼12寧偺弶弡偐傜愊愥偑偁傞偙偲偑偁傝傑偡丅 |

|

| 11寧23擔 姦婥偑擖傝丄傛偆傗偔棫嶳嶳榌僄儕傾偺僗僉乕応傕傢偢偐偵敀偔側傝傑偟偨丅 |

|

| 11寧19擔 埌洶帥廤棊撪偺柉壠偺奰偺栘偱偔偮傠偖偍墡偨偪丅 栘偺忋偱巕嫙偑梀傫偱偄傞巔側偳偼偐傢偄傜偟偄偺偱偡偑丄恖娫偺懁偐傜尒傟偽廤棊偺敤傪峳傜偟丄尙愭偺廂妌暔傪搻傫偱偄偔奞廱偱傕偁傝傑偡丅 恖娫偺搒崌偱捈偪偵乽奞廱乿偵偟偰偟傑偆偙偲傊偼偄傠偄傠側尒曽偑偁傞偲巚偄傑偡偑丄旐奞偼偐側傝怺崗丅 旐奞妟偲偄偆傛傝傕丄彫婯柾側敤偱峩嶌偝傟偰偄傞擭攝偺曽乆偺塩擾堄梸傪挊偟偔偦偄偱偄傞傛偆偵巚偊傑偡丅 廤棊撪偵傕偦偆偟偨擾嶌嬈偑戝愗側擔忢偺堦晹偵側偭偰偄傞曽偼偨偔偝傫偄傜偭偟傖偄傑偡丅 岲偒彑庤偵偼偝偣傫両偲偄偆偙偲偱懳嶔傕偄傠偄傠側偝傟偰偼偄傑偡偑丄偍墡偩偗偁偭偰側偐側偐婍梡偱尗偔丄庤傪從偄偰偄傑偡丅 |

|

| 11寧18擔 嶐栭偐傜抦恖戭偺墐惾偵彽偄偰偄偨偩偒丄崟晹巗傊峴偭偰偒傑偟偨丅 搑拞偺摴偐傜尒忋偘傞櫅妜丄恀嵒戲儘僢僕偐傜偲偼丄偪傚偆偳斀懳懁偐傜挱傔傞巔偱偡丅 |

|

| 11寧12擔 嶳偺愊愥偼堎忢偵彮側偄忬懺偑懕偄偰偄傑偡丅 10寧忋弡偲尵偭偰傕偍偐偟偔側偄埵偱偡丅 椺擭側傜偽弶妸傝偺僗僉乕儎乕偺曽乆偑偨偔偝傫擖嶳偝傟傞帪婜偱偡偑丅 |

|

| 11寧12擔 |

|

| 11寧11擔 |

| 11寧8擔 埶棅傪庴偗偰偛嬤強偺偍戭偺愥埻偄嶌嬈偱偡丅 偟傑偭偰偁傞晹嵽傪庢傝弌偡偲僇儊儉僔偩傜偗偱偡丅 抧曽柤乽傊偔偝傫傏乿偱偡丅 偙偺帪婜丄埌洶帥傪娷傔偙偺嬤曈偺嶳嵺偺廤棊偱偼僿僋僒儞儃偑墇搤偺偨傔戝検偵壠壆偵怤擖偟偰偒傑偡丅 壞偺嫄戝側儉僇僨偲嫟偵彽偐傟偞傞偍媞偝傫偱偡偑丄変偑壠傕椺奜偵旕偢丅 栭丄晹壆偺徠柧偺廃傝傪僽儞僽儞旘傃夞傝丄側偐側偐偆偭偲偆偟偄偱偡(徫)丅 埌洶帥偱偼丄僿僋僒儞儃偑懡偄擭偼偦偺搤偺愥傕懡偄丄偲尵傢傟偰偄傑偡偑丄崱擭偼偳偆偱偟傚偆偐丅 |

|

|

| 11寧5擔 帺戭嬤偔偺嶳偵僉僲僐嵦傝偵擖傝傑偡偑丄崱廐偼僫儊僐偑崱堦偮丅 1帪娫傎偳偱僫儊僐偲儉僉僞働2噑傎偳偺廂妌偱偟偨丅 |

|

| 僫儊僐 |

|

| 偙偪傜偼儉僉僞働 |

| 11寧2擔 巇帠偱幒摪偵捠偭偰偄傑偡丅 崱擭偼嶳偺愊愥偑抶偄偺偱偡偑傛偆傗偔彮偟崀愥偑偁傝丄棫嶳傕搤偺巔傜偟偔側偭偰偒傑偟偨丅 偨偩丄怴愥偺壓偼娾偑僑儘僑儘丄僗僉乕偱妸傞偺偼偪傚偭偲尩偟偄忬懺偱偡丅 |

|

|