↑各ルート詳細はこちら↑

室堂から真砂沢ロッジまでは標準で約6時間ほど、真砂沢ロッジから室堂までは7時間程度のコースです。 別山乗越の峠を越え、日本三大雪渓の一つとされる剱沢雪渓を歩き、剱岳の大岩壁を間近に眺めながらのルートです。 「岩と雪の殿堂」剱岳の雰囲気を最も体感できる好ルートといえましょう。

ただ、雪渓の状態には要注意。特に融雪が進む夏の後半以降は、雪渓の崩壊、クレバスの発達、滝の露出、 雪渓の踏み抜きなどに十分ご注意下さい。事前に山小屋や山岳警備隊に最新情報を問い合わせるなど、 十分な情報収集をすることをお勧めします。 アイゼン(なるべく6本歯以上のしっかりしたもの)は必ずお持ち下さい。

【参考行動時間】

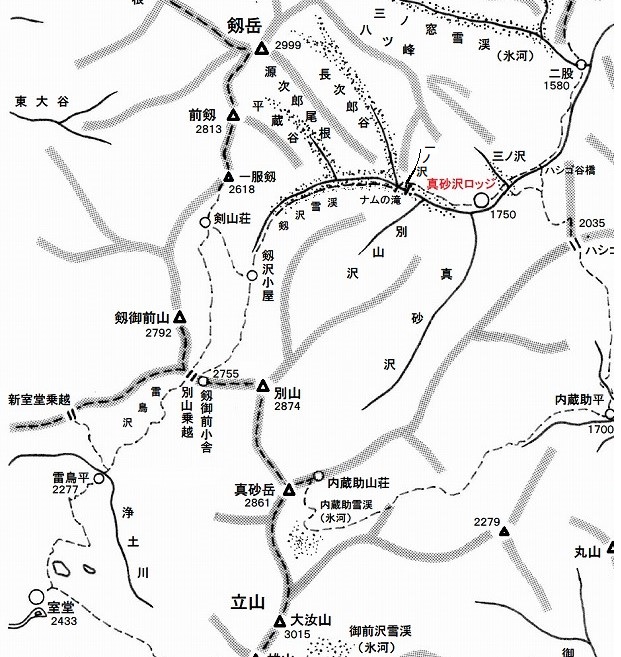

室堂−(1:00)−雷鳥平−(2:00)−別山乗越−(3:00)−真砂沢ロッジ

真砂沢ロッジ−(4:00〜5:00)−別山乗越−(1:30)−雷鳥平−(1:30)−室堂

室堂から真砂沢ロッジへの入山の場合を例に見ていきましょう。

雷鳥沢キャンプ場からは雷鳥坂の急登、ジグザグの登山道を標高差約500メートル登っていきます。 時間の余裕のある方は新室堂乗越経由でも良いでしょう。 高山植物も豊富で立山川、室堂を両側に見下ろしながらの展望の良いコースです。 別山乗越まで登れば一気に眺望が開け、目の前に名峰、剱岳を望むことができます。 ここには剱御前小舎があり、宿泊も可能です。

別山乗越からは剱沢右岸の登山道をトラバース気味に下っていきます。 目の前にそびえる剱岳を眺めながらの展望の良い登山道です。 梅雨明け前後には登山道上の岩場に残雪があることもあります。慎重に下降していきます。

途中剱沢のキャンプ場を抜け、管理棟の前を通って小一時間下れば剱沢小屋に達します。 管理棟には富山県警山岳警備隊の剱沢警備派出所があり、シーズン中は隊員が常駐しておられます。

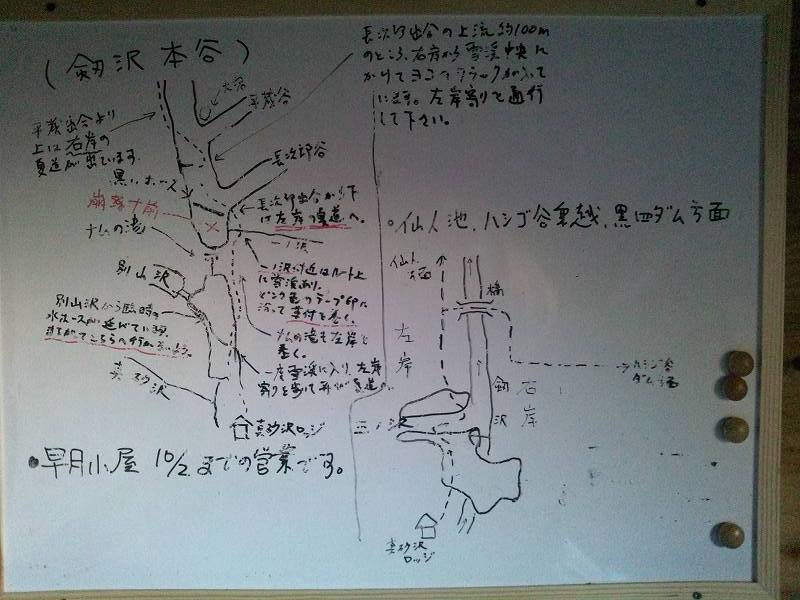

剱沢雪渓のルートは融雪の状況により変化しますが、雪渓の状態が悪い場合は一部では夏道を通る場合があります。 夏道は長次郎出合から上は右岸、そこから下は左岸についています。

小屋の裏手を抜け、小屋の北東側から引き続き右岸を下っていきます。 早い時期ですとすぐに雪渓に乗り、そのまま雪の上を行けるのですが、時期が下って雪渓が消えてくれば、 しばらく右岸のトラバース道を下ります。

雪渓上端付近で雪の上に乗る位置は、雪の量や状態により変わってきます。 雪渓上端付近は薄くなっている場合が多く、踏み抜きや崩落の危険性も高くなります。 雪の上に乗る場所には特に注意して下さい。シーズン後期や雪の少ない年は、長次郎出合まで雪の上に乗らず、 右岸の夏道通しになることもあります。山小屋や山岳警備隊でしっかり情報収集をすることをお勧めします。

雪の量があり、雪渓がしっかりしている場合はそのまま雪渓上を下っていきます。 上部は広い気持ちの良い谷、鹿島槍ヶ岳など後立山連峰の山々も望むことができます。 さらに下っていくと、剱岳東面の岩壁群が圧倒的な迫力で目の前にそびえてきます。 「岩と雪の殿堂」剱岳の魅力を大変大きく感じることのできる場所です。 雪渓が安定していない場合は引き続き右岸の夏道を行きます。

平蔵谷出合まで下ると、出合の剱沢左岸に大きな岩があり、目印になっています。 出合から見上げれば、平蔵谷が雪渓を抱えながら遥かに稜線まで続いています。

平蔵谷出合から長次郎谷出合まで下っていきます。 雪が多く雪渓が安定していれば、一部やや急な部分はありますが、快適な雪渓歩きが楽しめます。

雪渓が不安定な場合や崩壊している場合は右岸の夏道を行きます。 一部ガレ場や急なスラブ帯の岩場を通る部分があります。晩秋の冷え込んだ時などは、 スラブ帯の岩場が凍結して非常に危険な場合もあります。雪の量や状態によって通行できる場所が 違ってくることがありますので、雪の少ない時や秋の遅い時期に通過する場合は要注意。

長次郎谷出合からは、近代登山史上初の剱岳登頂ルートとなった長次郎雪渓と、 その右側に八つ峰の岩壁を望むことができます。明治以来、多くの登山家達が通った雪渓です。

長次郎谷を左に眺めつつ、出合からさらに下っていきます。

長次郎出合から一ノ沢出合付近までは、雪が多く状態が安定していれば、 雪渓通しの方が歩きやすいことも多いのですが、よく情報の収集をして下さい。雪の少ない年や季節が下った時期など、 一ノ沢付近では雪渓が薄くなり、雪渓通しでの通行が危険な場合 が多くあります。

基本的には出合から左岸の夏道へ入っていきます。 真砂沢ロッジへ水を引いている黒いホースが目印です。 ホースに沿って行くと左岸の夏道へ入っていきます。

夏道に入ったら、ペンキマークや石に巻かれたテープの目印に沿って夏道を下っていきます。 ここから下は夏道はすべて左岸についています。一ノ沢付近の夏道を通る場合は、ガレ場の通過や浮石に注意し、 慎重に行動して下さい。目印を見落とさないように注意。

雪渓の状態が良い年でも、シーズン初めの早い時期から剱沢本谷の 長次郎出合から少し下ったところ、一ノ沢出合の下にあるナムの滝が露出し 始める場合が多くなっています。この部分は本谷の雪渓通しの通行が非常に危険です。 長次郎谷出合から下っていくと、雪渓の幅が一番狭くなっている部分です。ナムの滝は 左岸に夏道がありますので、必ずそちらを通行して下さい。

ナムの滝を通過したら、小さなハシゴを下り、別山沢を右に見ながら、左岸を下っていきます。 登山道が雪で埋まっている場合は左岸沿いの雪の上を下ります。 中央寄りは雪渓が薄くなっていることが多いので要注意。 別山沢出合の谷のカーブを曲がれば、小屋が見えてきます。