↑各ルート詳細はこちら↑

周辺の山小屋の営業につきまして

周辺の小屋はほとんどが予約制になっております。小屋泊のご予定の方は各山小屋にご確認、ご予約の上お出かけ下さい。

ハシゴ谷乗越コース

内蔵助平からハシゴ谷乗越を越えて真砂沢ロッジへ至るルートは一時期荒廃が進んで藪に覆われ、 ハシゴ等も破損しておりましたが、2017年夏から集中的に整備を行っており、 登山道の状態はずいぶん改善されてきております。引き続き整備を進めてまいります。

ただ、黒部ダム~内蔵助谷出合の間、丸山沢付近はシーズン初めは雪渓の状態が悪く通行できない場合がありますので要注意。

剱沢雪渓

剱沢雪渓は融雪が早まった2019年に続き、2020年はさらに雪の状態の悪化が早く進みました。 9月中旬には長次郎谷出合で雪渓上を横断するルートが通行できなくなり(近年例がありません)、 出合下流側で剱沢本流を渡渉する迂回路を整備しました。

2022年~2023年にかけての冬は積雪量が近年稀にみるほど少なく、剱沢周辺でも例年より早い時期から雪渓の状態の悪化が予想されます。剱沢本谷の他、平蔵谷や長次郎谷でも十分な情報収集と慎重な雪渓の状態の判断を行い、無理をして突っ込まないようにして下さい。

2020年秋(一部画像は2019年)の状態を画像でお伝えしますが、2023年シーズン中はお出でになる直前に小屋現地の直通電話までお問い合わせください。

2020秋 平蔵谷出合~長次郎谷出合内蔵助平~真砂岳

内蔵助平分岐から立山の稜線、真砂岳へ続く登山道は早い時期には雪渓が残り、危険個所も多くなっております。かなりの熟練者以外は通行が困難かと思われますのでご注意下さい。

営業期間中、各ルートの最新の状態、注意箇所などにつきましては、ホームの「最新情報」またはツイッターでお伝えしております。 ただ、山や谷の状態は日々変化いたします。詳しい状況につきましては、営業期間中は山小屋現地までお電話でお問合せ下さい。

営業期間終了後の登山道につきまして

営業期間終了後間もなく、仙人池方面の剱沢二股の吊り橋、ハシゴ谷乗越方面と真砂沢ロッジ方面を結ぶ剱沢の橋(ハシゴ谷橋)が撤去されます。 増水時はいずれの場所も渡ることができません。ハシゴ谷橋周辺の剱沢は水量が多く、平水時も渡渉は困難、撤去後は黒部ダム方面との行き来が非常に困難になります。

また、剱沢コースにつきましても、雪渓崩壊の進行、夏道の急な岩場の凍結などで通行できない場合が多くあります。 夏道の岩場(特に平蔵谷出合~長次郎谷出合間)は凍結してしまえばアイゼンを着けても通過は非常に危険で困難です。

どうかご注意ください。

- 周辺の山とルート

- ルート概要

- ・立山室堂~剣沢~真砂沢ロッジ

- ・真砂沢ロッジ~仙人池~阿曽原・欅平

- ・真砂沢ロッジ~ハシゴ谷乗越~黒部ダム

- ・バリエーションルートについて

- 登山の季節

- 入山にあたって・・・

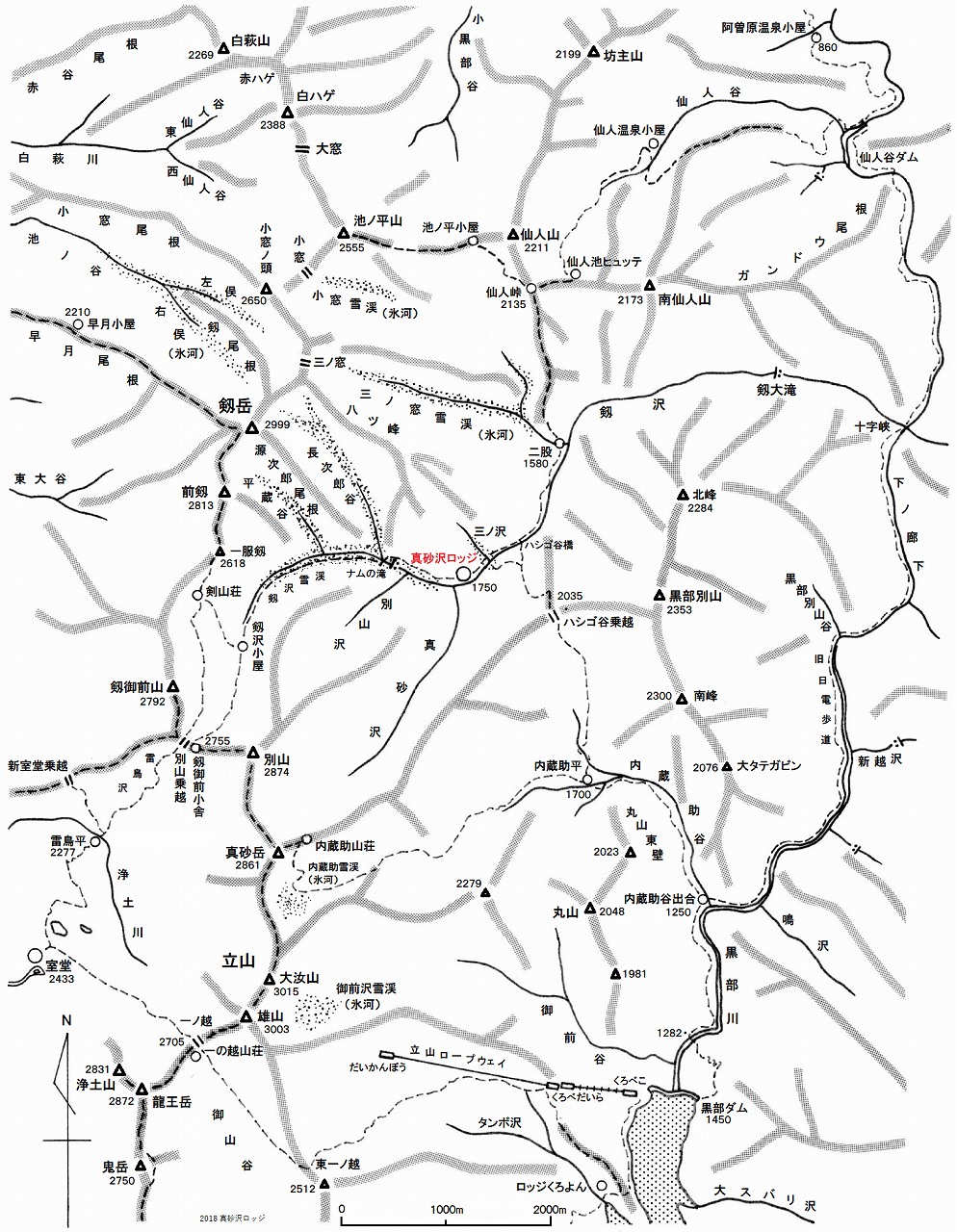

真砂沢ロッジは、名峰剱岳を北西の天に仰ぎ、立山の峰々を南西に連ね、別山乗越を源に小屋の側を東流した剱沢は、 剱沢大滝を経て黒部川下の廊下の深い峡谷へと続いています。

小屋は立山室堂から剱沢を通り、仙人池など「裏剱」を抜けて黒部峡谷の阿曽原温泉へ至る登山道の ほぼ中央部に位置します。また小屋近くの登山道が三叉路となっており、 ハシゴ谷乗越の峠を越えて黒部ダムへ抜けることもできます。これら一般登山道の他にも、源次郎尾根や八つ峰、 チンネといった剱岳の著名な岩登りルートにも近く、クライマーの方々にも古くから親しまれています。

小屋のすぐそばには野営場があり、古くから大学山岳部や社会人山岳会の岩登りのベースキャンプとしても 親しまれてきました。

ここで鍛えた多くの岳人が冬の剱岳へ、そしてアルプス、ヒマラヤへと羽ばたいていきました。

室堂から真砂沢ロッジまでは標準で約6時間ほど、真砂沢ロッジから室堂までの場合は7時間程度のコースです。 別山乗越の峠を越え、日本三大雪渓の一つとされる剱沢雪渓を歩き、剱岳の大岩壁を間近に眺めながらのルートです。 「岩と雪の殿堂」剱岳の雰囲気を最も体感できる好ルートといえましょう。

ただ、雪渓の状態には要注意。特に融雪が進む夏の後半以降は、雪渓の崩壊、クレバスの発達、滝の露出、 雪渓の踏み抜きなどに十分ご注意下さい。事前に山小屋や山岳警備隊に最新情報を問い合わせるなど、 十分な情報収集をすることをお勧めします。 アイゼン(なるべく6本歯以上のしっかりしたもの)は必ずお持ちください。

真砂沢ロッジから阿曽原温泉までは約10時間、トロッコ電車の終点、欅平まではさらに5~6時間の歩行となります。 健脚向きのコースですが、裏剱の日本離れした景色を堪能できる大変充実したコースです。 近年、国内初の発見となり、極東地域で最も南の地域にある「氷河」と認定された三の窓雪渓、 小窓雪渓をすぐそばに望むことができるコースでもあります。 裏剱から望む、氷河を従え、針峰を連ねる剱岳の姿は、ヨーロッパアルプスにも劣りません。

ハシゴ谷乗越経由で黒部ダムへ抜けるコースは、真砂沢ロッジからダムまで約7時間半、 ダムから真砂沢ロッジの場合は約8時間の歩行時間です。黒部川下の廊下最上部の深い峡谷沿いの道、 内蔵助平の秘境感、ハシゴ谷乗越付近からの剱岳東面の迫力ある眺め、と変化に富んだ好ルートです。

ただ、内蔵助平付近は大雨増水時は登山道が川と化し、通行できない場合があります。 また夏の早い時期まで、黒部ダムから内蔵助谷出合の間、丸山沢付近の雪渓が悪い状態で残り通行できない場合があり要注意です。 事前にしっかりと情報収集をして下さい。

剱岳は古くから「岩と雪の殿堂」として多くの岳人に親しまれてきました。真砂沢ロッジの近辺にも、 平蔵谷、長次郎谷、三の窓氷河などの雪渓、また源次郎尾根、八つ峰、剱岳北方稜線などの稜線ルートの他、 チンネ、八つ峰VI峰のフェース群をはじめとして多くのクライミングルートが存在します。 日本を代表する、素晴らしいクライミングエリアです。

ただ、これらのルートは、十分なクライミング経験を積んだ熟達者だけが通行可能なコースです。 一般登山道と異なり、道標やマーキングなども無く、整備も行われていません。雪や岩に対応する装備や技術、 また日々変化する雪や岩、ルートや天候に対する判断力など、総合的に高い力が必要です。

真砂沢ロッジは多くのルートの取り付きまで他のベース地よりも近いのみならず、 登攀終了後、小屋までは登り返しが少なく、ベースへの帰りが楽です。

日本海に面し、世界有数の豪雪地帯である立山連峰周辺は夏の時期も豊富に雪が残り、 それがこの山域の大きな魅力になっています。新雪がやってくるのも早く、 紅葉を身に纏いつつ雪を頂いた峰々の姿は心洗われる美しさがあります。

その一方で雪に関係する注意点や危険性も多くあります。この山域では、残雪期から秋の新雪の時期まで、 雪の状況によりルートの状態が大変大きく変化します。時期によって歩行条件や必要な装備、通行可能な部分、 所要時間も大きく変化し、雪渓の状態が悪化した場合はルート自体が通行不能になることもあります。

年にもよりますが、北陸地方の梅雨明けは7月下旬頃が多く、 7月中旬前後は梅雨末期の大雨にあたることも多い時期です。雪は豊富に残っていますが、 雨によって一気に融雪が進み、雪渓の変化が大きい時期、また沢は増水に注意が必要な時期です。融雪に伴い、 雪のブロック崩壊も発生し、また岩場には不安定な浮石がたくさん乗っており落石にも注意して下さい。 雪渓上を転がってくる場合はほとんど音もせず、大変危険です。

7月、梅雨の頃の剱沢は雪渓上を通る部分が多くなりますが、ルート上、 長次郎出合の少し下にあるナムの滝付近の雪渓が薄くなり、 この部分は本谷の雪渓通しの通行が危険になってくる時期です。 ナムの滝は左岸に夏道がありますので、基本的にそちらを通行して下さい。

黒部ダムからハシゴ谷乗越経由で真砂沢ロッジへ至るコースは、残雪でルートが分かりにくい所も 多くなっています。丸山東壁下をはじめ沢沿いでは不安定な雪渓が残っている場合も多く、 増水の危険性もあり、お勧めできません。

通れそうですが、雪渓の下は空洞化して非常に危険。左の夏道から巻いて下さい。

梅雨が明けると、剱岳周辺もシーズン到来、クライマーの方々も続々と入山して来られます。 夏山シーズン本番となります。

年にもよりますが、一般道でも、剱沢については豊富に雪が残っていて比較的歩きやすいことが 多い時期です。周辺の谷筋にもしっかりと雪渓が残り、見上げる岩壁とのコントラストも際立ち、 「岩と雪の殿堂」、剱岳の雰囲気を最も感じることのできる時期ではないかと思います。

真砂沢ロッジ~ハシゴ谷乗越~黒部ダム方面では、梅雨明け後も7月下旬から8月上旬頃まで、 内蔵助平から黒部ダムの間、丸山東壁下などに雪渓が不安定に残り、通行できないことがあります。 真砂沢ロッジとハシゴ谷乗越の間、剱沢の左岸と右岸を結ぶ橋(ハシゴ谷橋)の架橋の時期は年によって、 雪渓の状態によって異なります。2017年度は8月下旬の架橋となりました。橋の架かっていない時期は、 三の沢出合の雪渓上を通行するコースをとります。詳しくは小屋までお電話にてお問合せ下さい。

8月中旬から下旬、お盆を過ぎると稜線では朝晩は肌寒さを感じるようになり、 秋の雰囲気が漂い始めます。滅多にありませんが、早い年は別山乗越付近ではお盆明けに氷が張ることも。 立山連峰の夏は駆け足で過ぎて行きます。

8月後半からは日中は暑さを感じる日もずいぶんありますが、朝晩は冷え込む日も多くなっていきます。 日により時刻により気温の変化が大きい時期、特に悪天候の場合は冷たい雨風には要注意。 冷たい雨やみぞれ、9月の遅い時期には雪になることもあり、低体温症などにもより注意が必要です。

剱沢にはまだ多くの雪が残っていますが、融雪の状況により、雪渓の通行には注意が必要になって いきます。雪渓が通行できない部分は、夏道(長次郎出合から上は右岸、下は左岸)を使用します。

シーズン前からの雪の量や天候により、剱沢の雪渓の状態は年によって大きく異なります。 ただどの年も、シーズンが進むにつれて日々融雪は進み、雪渓はあちらこちらで徐々に厚さを減じて いきます。夏の後半からはその影響が徐々に大きく表れるようになってきます。雪渓の崩壊、クレバスや シュルントの発達などの危険性も時期が下るにつれてだんだん高くなります。雪渓を通行する場合はよく 状態を観察して通過する場所に注意し、薄くなった雪渓の踏み抜きにも十分気を付けて下さい。

平蔵、長次郎、三の窓などの雪渓も次第に融雪が進み、 クライマーの方も登下降に支障をきたす場合も出てきます。

一般道、バリエーションルートとも、事前に山岳警備隊や山小屋に問い合わせるなどして、 情報収集を行うことをお勧めします。

真砂沢ロッジ~ハシゴ谷乗越~黒部ダム方面は、この頃には安定して通れるようになります。ただ、 大雨、長雨時の増水にはご注意下さい。特に内蔵助平付近の沢の横断部分、内蔵助平からハシゴ谷乗越への 涸れ沢の中の道は増水時は通行不能となることがあります。また、真砂沢ロッジからハシゴ谷橋までの間、 三の沢出合には遅くまで雪渓が残ります。状態によって通過するコースが異なり、剱沢の右岸(雪渓の対岸) から巻いて迂回する場合もあります。詳しくは小屋までお電話にてお問合せ下さい。

例年9月下旬頃からは紅葉が進み美しい山を楽しめる時期です。一方、降雪や積雪、 凍結に注意が必要な時期になっていきます。

10月上旬から中旬、早い年では9月の末からは、立山連峰の3,000メートル近い稜線では早くも 新雪の積もる時期を迎えます。少量の降雪や凍結を繰り返しながら徐々に雪をまとっていく年もあれば、 全く積雪のない状態から1日で冬山と同じ状況に姿を変える年もあります。真砂沢ロッジ周辺は 標高1,750メートルとやや高度が低いため積雪は遅れますが、3,000メートル級の稜線、真砂沢ロッジへの ルート上でも別山乗越(標高2,750メートル)付近などではいつ突然冬山に変化してもおかしくない 時期です。過去に大きな気象遭難が発生しているのもこの時期です。近年は温暖化の影響か、 10月中旬でも積雪が無い年もありますが、この時期は常に気象情報に注意し、降雪、積雪を念頭に置いて 行動してください。一旦雪が付いてしまうと、好天の場合でも、岩場が凍結したり新雪が付いて非常に 危険な状態になり、ルートそのものも大変分かりづらくなります。また、剱沢コースはは引き続き雪渓の 状態にご注意下さい。

別山乗越が通れない場合でも、真砂沢ロッジ周辺は積雪がやや遅れ、ハシゴ谷乗越~黒部ダムの ルートも最高地点の標高が2,000メートルほどのため、通行可能な場合もあります。 稜線が新雪を被る頃は、真砂沢ロッジ周辺は紅葉が最も美しい時期でもあります。雪も紅葉も年により違い、 また日々状況は変化しますので、詳しくは小屋までお電話にてお問合せ下さい。

営業期間は、天候や積雪などの状況によって若干前後する場合があります。営業期間終了後間もなく、 仙人池方面の剱沢二股の吊り橋、ハシゴ谷乗越方面と真砂沢ロッジ方面を結ぶ剱沢の橋(ハシゴ谷橋)が 撤去されます。増水時はいずれの場所も渡ることができません。ハシゴ谷橋周辺の剱沢は水量が多く、 平水時も渡渉は困難、撤去後は黒部ダム方面との行き来が非常に困難になります。どうかご注意ください。

各登山口から真砂沢ロッジまではアプローチが長く、雪渓やハシゴ場などの通過もあり、 遅い時間帯の行動は大変危険です。最近発行の登山情報誌などでは、行動時間を実際よりも短く記載している ものも見受けられます。十分な余裕をもって行動され、 16時頃までを目安に小屋へご到着なさいますよう、ご計画ください。